Guia de expressões da briga política no Brasil

Como um petista se diferencia de um bolsonarista? O que pensam os conservadores e os progressistas? Por que ainda se fala tanto de comunistas e fascistas no Brasil?

Cada uma dessas expressões é alvo de intenso debate em redes sociais, universidades, veículos jornalísticos e mesas de bar.

Para estimular um debate com mais contexto, a BBC News Brasil mergulhou em estudos e entrevistas em busca das origens e dos principais embates em torno de palavras centrais na disputa política brasileira. Mais palavras serão acrescentadas ao guia no decorrer de 2022.

Deslize para baixo para ler mais.

Afegão médio

“O afegão médio vai cair direitinho nessa conversa fiada.“ “Imagina quanto o afegão médio deve receber de informação errada, que a esquerda titulou de fake news e eles mesmos espalham.” “Bolsonaro é o único candidato que representa o afegão médio."

Afegão médio? Nas frases acima, extraídas de postagens reais trocadas em debates acalorados sobre política nas redes sociais, a expressão é usada para ilustrar um indivíduo hipotético que representa uma grande massa. O termo também se popularizou por meio de programas de rádio e TV, como o do apresentador Emilio Surita, radialista da Jovem Pan, para se referir a seu público ou às pessoas entrevistadas em ruas de São Paulo sobre assuntos do noticiário. “Então vamos explicar pro cara que tá ouvindo, pro afegão médio como eu, que sou uma anta em termos desses nomes: renda fixa é aquele mais seguro?”, disse Surita em conversa durante programa sobre os investimentos mais rentáveis.

De acordo com a expressão caricatural, também usada de forma pejorativa para relativizar a capacidade intelectual de oponentes ideológicos, o “afegão médio” em questão seria um cidadão de origem simples, desinformado, de baixa escolaridade e com pouca capacidade para entender e interpretar informações complexas. Críticos da expressão, inclusive, criticam o uso do termo por verem sua preconceito de classe em sua origem.

Mas como foi que o gentílico do Afeganistão, um dos países mais pobres do mundo e mais de 13 mil quilômetros distante do Brasil, foi parar no meio de discussões sobre as eleições em 2022? Em busca dessa resposta, a BBC News Brasil investigou as origens do uso do termo, que migrou das agências de publicidade para a "tuitosfera” brasileira.

Essa ideia não é recente, e nem começou com análises políticas. O termo ganhou força por volta dos anos 1990 em grandes agências do país, onde se costumava perguntar: “O afegão médio vai conseguir entender essa propaganda?”

Tal personagem costumava ser usado por agências de publicidade e empresas como uma persona, que basicamente é o nome dado a uma pessoa imaginária “inventada” como ferramenta para tentar simular e prever comportamentos e desejos de um consumidor real — e assim, conseguir “vender” produtos para ele.

No Twitter, as primeiras menções ao termo surgem em 2008, ano em que é citada duas vezes. Já em abril de 2022, a expressão é usada por usuários mais de cem vezes por semana, incluindo políticos, militantes, jornalistas e influenciadores.

No debate das redes sociais, o termo afegão médio é usado de seis formas principais. São elas: como exemplo do que seriam a ignorância e alienação desse cidadão caricato; de forma irônica, por pessoas que se identificam como tal; por quem critica o uso da expressão como algo ofensivo e preconceituoso; para apontar supostas manipulações da imprensa; para criticar escolhas políticas do tal “afegão médio”; e por quem fala em nome do “afegão médio” para argumentar que o cidadão comum não se importa com discussões que só interessariam a minorias.

Embora tenha surgido em meio aos esforços do marketing de aumentar vendas tornando as mensagens mais simples ao consumidor, é fato que o cidadão “comum” nem sempre foi foco das estratégias de comunicação; nem no mercado publicitário e tampouco na política.

Marcello Serpa, ex-sócio-presidente da agência AlmapBBDO e um dos mais importantes publicitários do país, disse ao jornal O Globo em 2010 que, nas duas décadas anteriores à entrevista, as propagandas eram voltadas para um público restrito urbano de classe média de forma “supersofisticada e irônica”, deixando “de lado o resto (da população) que, apesar de assistir à mesma mensagem, não tinha como consumir”.

Com o passar do tempo e a ascensão social de milhões de pessoas no Brasil que passaram a ser consumidores, a comunicação da publicidade passou a precisar de uma linguagem mais objetiva e direta para as propagandas.

“O conteúdo tem de ser voltado para um ‘afegão médio’ compreender. A ironia, a metáfora e a hipérbole morreram. A publicidade tem de ser também mais popular para atingir o maior número possível de pessoas. Isso não significa que ela tenha necessariamente de ser pior, ou ruim. Pode ser de bom gosto, divertida, só que é outra linguagem. O risco de fazer uma campanha que ninguém entende é jogar o dinheiro pela janela”, disse Serpa à época.

Em sua tese de doutorado em sociologia, a pesquisadora e professora Janaína Jordão, da Universidade Federal de Goiás (UFG), lembra que tanto os profissionais que trabalhavam em empresas anunciantes quanto no mercado publicitário precisaram mudar hábitos e rever preconceitos. “Em pesquisa encomendada pela Folha de S.Paulo (em 2011 ao instituto Data Popular), sete entre 10 executivos admitiram preconceito nos negócios para o mercado popular e 69% dos entrevistados afirmaram que os fornecedores de serviços de marketing entendem pouco ou nada sobre a população de baixa renda.”

Para Milena Freire e Veneza Ronsini, pesquisadoras e professoras da Universidade Federal de Santa Maria, discursos como o de Marcelo Serpa sobre o conceito de afegão médio são exemplos da percepção a respeito de uma classe popular, antes inexistente para a publicidade, composta “por sujeitos munidos de capital cultural insuficiente para compreender mensagens mais complexas”.

Assim, a adoção de termos como “afegão médio”, dizem elas, “no mínimo, legitima o pensamento dominante e reitera a posição social de inferioridade na qual está representada a classe popular.” — procurado, Serpa não respondeu ao pedido de entrevista da BBC.

Bolsonarista

Para defensores do presidente Jair Bolsonaro, o adjetivo bolsonarista é usado para ostentar uma posição política. Já na boca de críticos, beira o insulto.

Mas quem são os bolsonaristas, o que pensam e a que raízes históricas estão ligados?

Para alguns pesquisadores, bolsonaristas são todos os cerca de 30% dos eleitores (46 milhões de pessoas aptas a votar) que apoiam o governo e dizem que vão votar pela reeleição de Bolsonaro em 2022.

Já outros defendem que bolsonaristas são só aqueles que consideram o governo bom ou ótimo, que não abrem mão de votar no presidente e que dizem "acreditar sempre" nas declarações dele, segundo o instituto Datafolha. Quase 15% do eleitorado formariam este grupo (cerca de 23 milhões de pessoas).

E o que move essas pessoas?

Segundo várias pesquisas produzidas desde 2018, os sentimentos e valores que são compartilhados pela maioria dos apoiadores do presidente incluem:

- sentimento de "abandono" e “ressentimento” pelos políticos tradicionais;

- rejeição ao PT como resultado da corrupção revelada no mensalão e na Operação Lava Jato;

- ódio ao PT relacionado às políticas de inclusão defendidas pelo partido;

- esperança de que alguém melhore a política;

- medo de ser vítima de crimes e defesa do uso de armas;

- temor de mudanças na estrutura da família tradicional e na liberdade religiosa;

- liberalismo econômico;

- nostalgia da ditadura militar e defesa da participação de militares na política;

- críticas ao Supremo Tribunal Federal e à imprensa por supostas injustiças contra Bolsonaro;

- anticomunismo

O bolsonarismo é um fenômeno complexo e tem raízes antigas. Alguns especialistas dizem que ele herda ideias e ações do fascismo, movimento político autoritário do início do século 20.

Outros apontam raízes no conservadorismo e no tradicionalismo, que defendem a preservação de valores morais e religiosos de um tempo em que, afirmam, "tudo era melhor".

Há, por fim, analistas que apontam como bolsonaristas adotaram estratégias de comunicação de seus adversários petistas, como a dicotomia (nós contra eles), a autovitimização e até as críticas à chamada grande imprensa.

E quando surgiu o bolsonarismo de fato?

Especialistas apontam dois momentos-chave. Primeiro, as manifestações de junho de 2013, quando diversos grupos de direita também foram às ruas. Segundo, a partir dos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2015.

Para Wilson Gomes, professor da UFBA, o bolsonarismo surge ali com a aproximação de dois grupos. O primeiro, que ele identifica como de extrema direita, é formado em grande parte por saudosistas da ditadura militar e defensores de valores antidemocráticos. O segundo, que ele chama de conservador religioso, é formado por uma maioria evangélica que têm críticas de ordem moral contra a esquerda.

Ao longo dos anos, segundo Gomes, o número de bolsonaristas foi se multiplicando graças a outros sentimentos — como antipetismo — e fatores variados, como a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e o uso eficiente das mídias sociais por pessoas no entorno de Bolsonaro.

A eleição de 2022 será decisiva não apenas para a carreira política de Bolsonaro, como também para determinar o futuro do bolsonarismo e das ideias que ele representa.

Comunista

A “lista de novos comunistas” é atualizada quase que diariamente nas redes sociais brasileiras: Rede Globo, STF, The Economist, Bill Gates, Sergio Moro…

Você já deve ter se deparado com um meme parecido com o descrito acima nos últimos anos — e nem é preciso afirmar que nenhuma das pessoas ou instituições citadas é realmente comunista. A brincadeira, no entanto, ilustra como o termo comunista virou um xingamento popular na direita brasileira.

Mas quais as origens da ideologia política que inspirou ideais, revoluções e também massacres ao redor do mundo?

Há quem aponte o surgimento desses ideais na Grécia Antiga, quando o filósofo Platão já discutia ideias como o fim da propriedade privada e da família para evitar conflitos entre interesses públicos e interesses privados. Outros apontam raízes do comunismo no espírito comunitário ligado ao surgimento do cristianismo.

Especialistas veem outras bases filosóficas ao longo dos séculos, como as ideias de utopia pregadas por Thomas More no século 16 e por Charles Fourier no século 19.

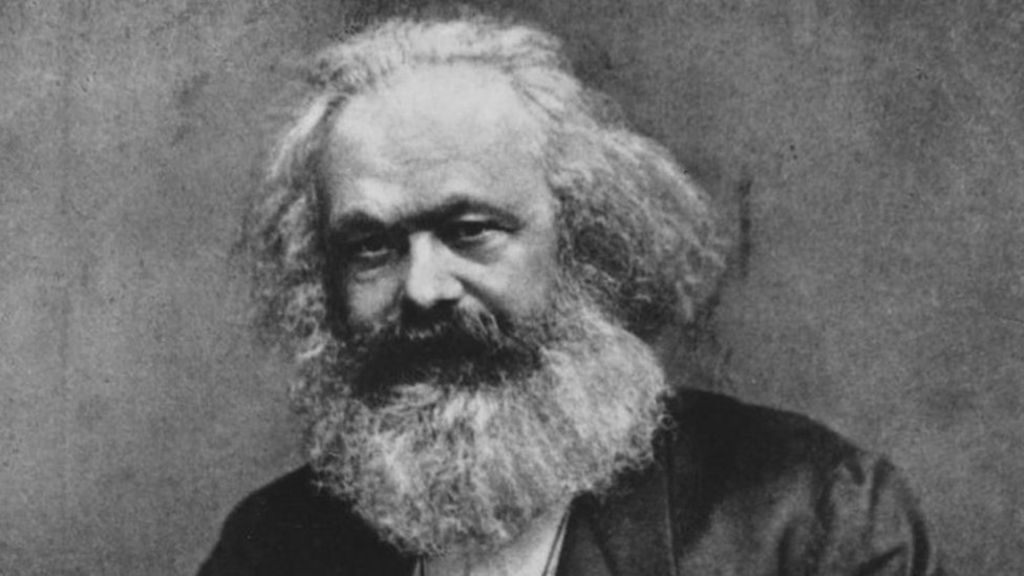

Mas o comunismo tal como o conhecemos hoje surgiria capitaneado por Karl Marx e Friedrich Engels.

Em geral, especialistas afirmam que o comunismo marxista prega que a luta de classes entre a burguesia e o proletariado levaria à revolução. O socialismo seria uma espécie de estágio intermediário, com algumas poucas instituições do capitalismo ainda em vigor e a classe trabalhadora se conscientizando e se empoderando. Quando o comunismo fosse implantado de fato, a sociedade deixaria de ter classes e propriedades privadas.

Uma versão dessas ideias sairia do papel a partir de 1917, com a Revolução Comunista na Rússia. Nas décadas seguintes, a União Soviética passa por transformações profundas e conturbadas, como um rápido processo de industrialização e uma ampla coletivização de propriedades rurais (que acabou também levando à fome e a milhões de mortes).

Em meio a essas mudanças, o líder comunista Joseph Stálin promove o que ficou conhecido como o Grande Terror: a perseguição, o expurgo e o assassinato de quem era identificado como inimigo da revolução.

Mas as ideias comunistas, socialistas e marxistas não avançaram ao longo do século 20 somente em forma de revolução.

A exemplo da social-democracia (ou socialismo democrático), que busca reduzir as desigualdades, aumentar os serviços públicos fornecidos pelo Estado e regular o capital por meio de leis, sempre se mantendo na seara democrática.

Nos anos 1990, no entanto, o colapso da União Soviética se torna um golpe para a viabilidade do modelo preconizado por Lenin e Stálin. Mas por que, então, se fala tanto de comunistas até hoje?

Especialistas apontam dois grandes motivos: a influência dessas ideias no próprio capitalismo e o temor (real ou imaginário) que elas despertam.

Por um lado, o historiador Daniel Beer, da Universidade de Londres, ressalta que diversos países capitalistas, incluindo o Brasil, se inspiraram em iniciativas pioneiras pela União Soviética ao criarem sistemas de bem-estar social, benefícios para desempregados e moradia popular.

De outro, muitos associam a doutrina marxista e os governos comunistas a autoritarismo e violência política que marcaram algumas dessas experiências.

Mas há quem aponte o uso do comunismo como um “inimigo imaginário” útil na propaganda contra adversários políticos.

No Brasil, esse tipo de estratégia anticomunista visa hoje associar o PT ao comunismo em duas vertentes: seja comparando medidas e ideias (ainda que o partido nunca tenha se proposto a ser comunista), seja na proximidade com os governos de Cuba e da Venezuela (principalmente na era Lula).

Conservador

O pensamento conservador é uma das ideologias políticas mais influentes no mundo — incluindo Brasil — nos últimos dois séculos.

Mas pesquisadores ressaltam que não existe um conservadorismo, mas sim vários conservadorismos. O que torna ainda mais complexa a tarefa de definir essa corrente de pensamento que dominou a política nos últimos 200 anos ao lado do liberalismo e do socialismo.

O problema é saber o que conservadores querem preservar e como, já que isso varia bastante de um país a outro e de uma época a outra.

Ainda assim, estudiosos identificam alguns pontos em comum. Entre eles, o temor a mudanças bruscas, a preservação das tradições e das hierarquias, o nacionalismo, a proteção da família e as bases religiosas.

Mas quando o conservadorismo surgiu?

Especialistas apontam raízes do conservadorismo em pensadores da Antiguidade como o filósofo grego Aristóteles, que considerava a experiência humana transmitida por gerações como a principal fonte de conhecimento, e o filósofo chinês Confúcio, com sua atitude cautelosa sobre mudanças nas instituições.

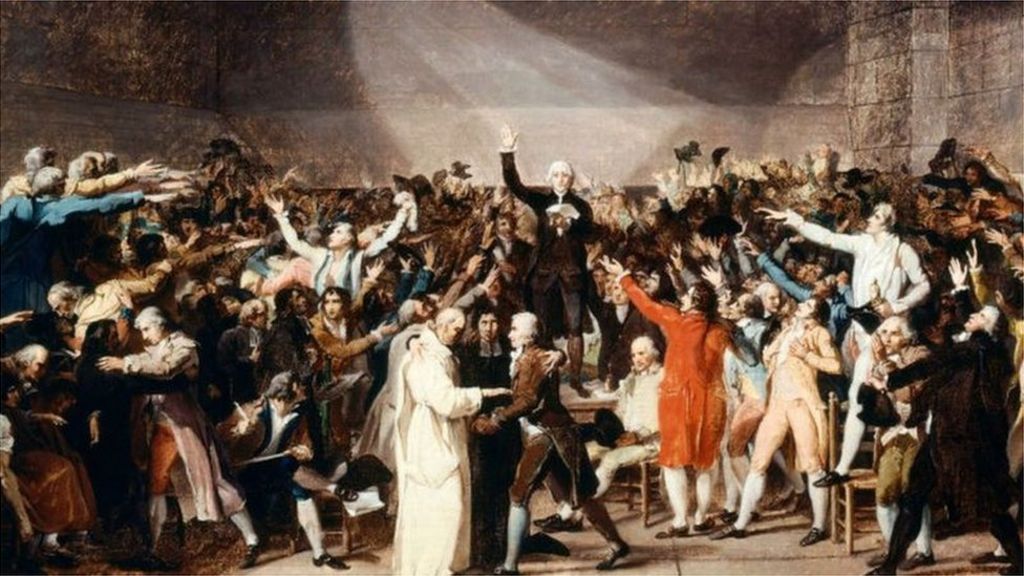

Mas o conservadorismo só seria organizado como uma ideologia no século 18, em reação a grandes mudanças como a Revolução Francesa.

As bases do que seria o conservadorismo seriam lançadas pelo filósofo e político irlandês Edmund Burke. Ele se opunha tanto a reacionários (que defendem voltar a um passado supostamente superior) quanto a revolucionários (que pregam a derrubada da ordem social e da hierarquia vigentes em troca de um suposto benefício futuro).

Um dos principais pensadores do conservadorismo, o filósofo americano Russell Kirk, dizia que valores como ordem, justiça e liberdade, por exemplo, são resultado de séculos de experimento, reflexão e sacrifício. Para ele, isso faz da sociedade uma espécie de corporação espiritual como uma Igreja, uma comunidade de almas, e a religião, junto da família e da educação, estaria na base cultural de uma sociedade sadia.

Toda essa ideologia conservadora foi desaguar naquilo que muitos pesquisadores chamam de ”neoconservadorismo”, corrente surgida no século 20 nos Estados Unidos como uma reação ao avanço da esquerda.

Houve uma espécie de união entre diversos grupos de direita, como cristãos evangélicos, intelectuais que se afastaram do liberalismo, defensores da família tradicional e de leis mais duras, grandes empresas e militares anticomunistas.

Nesta mistura de pessoas e ideias, a religião passou a ter um papel bastante importante, e a direita cristã se tornou a coluna cervical do neoconservadorismo. Inclusive no Brasil.

A fase atual conservadora no país não ficou restrita, obviamente, a questões morais ou religiosas.

Nas últimas duas décadas, os conservadores brasileiros ampliaram suas bases de apoio também com a defesa de bandeiras e propostas como oposição à reforma agrária, políticas linha-dura contra criminosos e defesa da propriedade privada.

Críticos alegam que conservadores desfrutam de forma egoísta de seus recursos e privilégios enquanto resistem a mudanças sob a promessa de um futuro melhor. Tudo isso às custas das minorias e dos mais pobres.

Corrupto

“A corrupção é tão antiga quanto a história humana”, dizem especialistas no tema. Pode parecer exagero, mas existem registros de corrupção desde o Egito Antigo. E, quase 5 mil anos depois, “corrupção”, “corrupto”, “corrupta” e “bandido ou corrupto de estimação” dominam a briga política brasileira.

Entre vazamentos, acusações, denúncias, condenações e absolvições, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato, esse tema foi fundamental para a vitória de Jair Bolsonaro em 2018.

Mas a história parece um pouco diferente para 2022. Institutos de pesquisa apontam que a corrupção que dominou a política desde a Operação Lava Jato, que levou a quase 360 condenações e garantiu a recuperação de quase R$ 17 bilhões aos cofres públicos, deve ter agora bem menos importância entre os eleitores.

E o que afinal é ser corrupto? Quais são as causas e como se previne? Não há respostas fáceis para essas questões comuns no debate político brasileiro.

Segundo o pesquisador e cientista político brasileiro Luiz Fernando Miranda, há pelo menos três tipos de corrupção:

- a grande corrupção (exemplo: funcionário público recebe propina para direcionar licitação para determinada empresa);

- a corrupção burocrática ou pequena corrupção (exemplo: dono de restaurante oferece refeições a um fiscal em troca da não fiscalização do seu estabelecimento);

- a corrupção legislativa (exemplo: parlamentar recebe doações, propinas ou presentes para votar a favor de um lei que beneficia aquele que lhe entregou algo.

Em geral, países com mais corrupção dos poderosos enfrentam também bastante corrupção cotidiana.

E quais são as causas de todas essas práticas? Para alguns especialistas, a corrupção do dia a dia surge da desigualdade econômica e da falta de confiança entre as pessoas. Outros falam em outras explicações, como cultura corrupta, sistema político-eleitoral falho, impunidade e excesso de burocracia.

E o que especialistas defendem como formas eficazes de combate à corrupção?

Para a professora de Direito e Ciência Política Susan Rose-Ackerman, da Universidade Yale, nos EUA, a punição de pessoas corruptas em operações como a Lava Jato é importante, mas ela não basta para reduzir a corrupção.

No caso brasileiro, Rose-Ackerman tem defendido medidas como redução do número de partidos, aprimoramento do sistema de financiamento de campanhas eleitorais, aumento do controle de bancos contra lavagem de dinheiro, maior transparência, regulação da atividade de lobistas e menor liberdade de funcionários públicos em decisões sobre gastos públicos.

Todo esse debate não é de agora. No Brasil, já se falava no período colonial das causas e das consequências dessa corrupção, principalmente ligada ao contrabando.

A partir do século 20, esse tema também passou a dominar a política. Em 2021, por exemplo, as palavras “corrupto” ou “corrupção” apareceram mais de mil vezes em discursos no plenário da Câmara dos Deputados.

Essa questão é tão presente que alguns apoiadores acabam se apropriando das acusações contra seus candidatos para tentar se beneficiar de alguma forma. É o caso do “rouba, mas faz”, lema surgido nos anos 1960 que se tornou popular como argumento em defesa: “todos roubam, mas pelo menos esse faz alguma coisa pelo povo”.

Em 2018, a corrupção se tornou o principal problema do país na avaliação de eleitores de educação superior, por exemplo.

E por causa dessa importância, as denúncias acabaram se tornando armas contra adversários políticos. Mesmo quando não há provas, como no caso da chamada lawfare, uma espécie de mau uso de leis e procedimentos jurídicos para perseguição política de adversários.

Por exemplo, a divulgação na mídia de nomes de políticos no contexto da Lava Jato, segundo estudiosos, os submetia ao escárnio público e à presunção de culpa pela sociedade antes mesmo da investigação estar concluída ou da sentença judicial. Somava-se a isso a prática recorrente de vazamento seletivo para jornalistas de trechos de delações feitas por investigados que admitiam seus crimes e acusavam terceiros, geralmente políticos.

Os advogados do ex-presidente Lula afirmam que o petista sofreu práticas de lawfare durante a Lava Jato. Ele foi o principal político a ser preso e condenado na operação. Com a ficha suja, ele foi impedido de concorrer em 2018. Mas suas condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal e ele voltou a poder concorrer em eleições.

Já para um dos principais investigadores da Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou em um livro sobre a operação que “a Lava Jato comprovou a existência de uma corrupção generalizada, infiltrada em diversos órgãos públicos como parte de um modo de governar que envolvia vários partidos políticos”.

Segundo ele, “os agentes públicos estão sujeitos a erros. Opiniões divergentes devem ser respeitadas e consideradas. No entanto, o que muitas vezes vemos é a repetição de críticas sem qualquer fundamento e equivocadas, ou mesmo a distorção dos fatos. Busca-se com isso inverter os papéis na investigação e colocar a Lava Jato no banco dos réus.”

Evangélico

Os evangélicos se tornaram centrais nas eleições brasileiras, somando 30% dos eleitores e 20% da Câmara dos Deputados. Um exemplo simbólico desse movimento é que o governo Bolsonaro chegou a ter seis ministros protestantes ao mesmo tempo.

Só que esse avanço da população evangélica (que deve superar numericamente a de católicos na década de 2030) vem sendo acompanhado de desconhecimento, preconceito e desinformação sobre quem são, o que pensam e por que votam em determinados candidatos.

Primeiro, qual é a diferença entre evangélicos, protestantes, pentecostais e neopentecostais?

Em geral, o termo protestante é usado para descrever pessoas que seguem todas as denominações derivadas da Reforma Protestante, movimento ocorrido há mais de 500 anos que deu origem ao principal desdobramento da Igreja Católica desde o cisma entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, em 1054.

Teoricamente, não há diferenças entre protestantes e evangélicos, mas segundo o antropólogo Juliano Spyer, autor do livro Povo de Deus, muitas vezes “evangélico” é usado para se referir ao protestante pobre, enquanto “protestante” é geralmente adotado para se referir a pessoas das classes médias e alta — algumas delas rejeitam a classificação de “crente” ou “evangélico”, preferindo se identificar como cristãs.

Além disso, os protestantes costumam ser divididos em três grupos: os protestantes históricos, os pentecostais e os neopentecostais.

O primeiro trata das principais correntes protestantes que surgiram na Europa no século 16, como calvinistas, luteranos e anglicanos. Esse protestantismo histórico é centrado numa volta à Bíblia como elemento essencial da fé e da prática religiosa.

Não há consenso sobre as diferenças entre pentecostais e neopentecostais. Mas, em linhas gerais, os pentecostais acreditam que a fé precisa ser uma experiência poderosa, e não apenas algo ligado a rituais ou reflexões, e que os crentes são movidos pelo poder de Deus. Já os neopentecostais costumam acreditar na ideia de que ser cristão constitui o meio primordial para permanecer liberto do Diabo e obter prosperidade financeira, saúde e triunfo nos empreendimentos terrenos.

As igrejas protestantes começariam a chegar ao Brasil ainda no século 16, mas só se consolidariam mesmo no século 20. Então, por que só no século 21 os evangélicos se tornaram uma potência política e social?

O sociólogo José Luis Pérez Guadalupe aponta alguns fatores importantes, como mudanças políticas, sociais e teológicas. Uma destas fez com que os evangélicos mudassem a postura em relação à sociedade: antes viviam numa espécie de resguardo e afastamento enquanto esperavam a segunda vinda de Jesus Cristo e depois passaram a participar ativamente da sociedade a fim de usufruir da vida na terra.

Transformações como essa impulsionaram a atuação de evangélicos na política, principalmente a parcela conservadora dos evangélicos, que atualmente é majoritária. Vale lembrar que Jair Bolsonaro (PL) obteve 70% dos votos de evangélicos no segundo turno de 2018, ante os 30% de Fernando Haddad (PT).

Para o antropólogo e professor Ronaldo Almeida, da Unicamp, essa parcela evangélica mais conservadora atua em diversos eixos na política, entre eles a defesa da moral (antiaborto, antieducação sexual em escolas, etc.) e a demonização de adversários políticos e religiosos (esquerda e religiões fora da tradição judaico-cristã).

Isso tudo não significa, no entanto, que apenas questões religiosas ou morais importem para os votos dos evangélicos.

A cientista política Ana Carolina Evangelista, diretora-executiva do Instituto de Estudos da Religião (Iser), ressalta que a identidade religiosa pesa menos na escolha eleitoral dos evangélicos do que demandas sociais, políticas, econômicas e também religiosas. Ou seja, promessas contra crime ou desemprego, por exemplo, podem ser mais relevantes do que a defesa do direito ao aborto ou a ligação do candidato com uma igreja.

Para Evangelista, a chamada “agenda moral” tem servido menos a demandas e propostas de mudanças e mais ao papel antiesquerda de acionar medos e estimular o pânico no eleitorado.

Fascista/Nazista

De 1964 a 2022, a palavra “fascista” foi usada 954 vezes em discursos na Câmara dos Deputados, em Brasília. Dessas, 411 vezes (ou 43% das ocorrências) aconteceram apenas nos últimos cinco anos.

O aumento significativo no uso da palavra não é por acaso. Nos últimos anos, “fascista” se tornou um dos adjetivos mais populares e talvez menos compreendidos do debate político brasileiro — e mundial.

Usado na maioria das vezes para desqualificar (ou xingar) adversários políticos, a utilização atual do termo guarda pouca ou nenhuma referência à ideologia criada na Itália do início do século 20 por Benito Mussolini — que inspiraria outros extremismos, como o nazismo, e serviria de catalisadora para o mais sangrento conflito de nossa história, a Segunda Guerra Mundial.

Mas o que de fato é o fascismo, quem são (ou eram) fascistas, por que alguns pesquisadores identificam elementos do fascismo em movimentos atuais de extrema direita — e por que outros consideram que a ideologia ficou no passado?

Há dezenas de milhares de livros e artigos em torno do tema, mas “no final das contas, nenhuma interpretação do fascismo parece ter conseguido satisfazer a todos de forma conclusiva”, resume o cientista político e historiador americano Robert Paxton no livro Anatomia do Fascismo.

Ele próprio, inclusive, oferece sua definição. Para Paxton, o fascismo pode ser definido como um comportamento político marcado por uma preocupação obsessiva com a decadência e a humilhação de um grupo social, tido como vítima; um partido de base popular formada por militantes nacionalistas; uma cooperação ambígua com elites tradicionais; um repúdio às liberdades democráticas; racismo e limpeza étnica; expansão internacional violenta e desrespeito às leis e à ética.

Outra grande questão que divide os especialistas é se é possível classificar um movimento extremista atual como fascista ou se o termo deve ser usado apenas para se referir às experiências históricas do início do século 20.

Para o historiador Emilio Gentile, considerado o maior especialista vivo em fascismo na Itália, esses termos só devem ser adotados para descrever os movimentos que tomaram o poder nos anos 1920 e 1930. O uso atual do termo poderia, segundo ele, prejudicar o entendimento de um novo fenômeno. "O problema hoje não é o retorno do fascismo, mas quais são os perigos que a democracia pode gerar por si só, quando a maioria da população — ao menos, a maioria dos que votam — elege democraticamente líderes nacionalistas, racistas ou antissemitas", diz.

Por outro lado, o historiador argentino Federico Finchelstein aponta em suas obras diversos paralelos entre o fascismo histórico e líderes que ele classifica como populistas no século 21, como elementos de intolerância, xenofobia, autoritarismo, uso político da mentira e desmonte de instituições democráticas. Ele cita como exemplos desse “novo populismo” o trumpismo e o bolsonarismo.

O bolsonarismo, por sua vez, é caracterizado por alguns pesquisadores como um movimento neofascista ou pós-fascista. “No Brasil, uma ideologia com propagandas golpistas, muito próxima do fascismo, tem se intercalado com o nacionalismo e o messianismo mais extremo a fim de ignorar a pandemia e o bem-estar da população”, escreve Finchelstein no livro Uma Breve História das Mentiras Fascistas.

Há, por fim, especialistas que falam em banalização ou exageros no uso do termo.

Para o jornalista e escritor conservador americano Paul Gottfried, no livro Antifascismo, termos como fascista e nazista são usados atualmente pela esquerda como instrumento de propagação do medo para manutenção de interesses dos poderosos, como políticos, jornalistas e acadêmicos que pretendem intimidar e isolar adversários políticos.

Feminista

A cada 10 brasileiras, quatro se consideram feministas, enquanto outras seis rejeitam esse rótulo. O feminismo no Brasil, aliás, é mais bem avaliado por homens do que por mulheres. Por outro lado, a maioria das brasileiras defende pautas consideradas feministas: 70% acham insuficiente o espaço ocupado por mulheres na política, 85% veem aumento da violência contra mulheres e 60% avaliam que as leis não são adequadas para protegê-las.

Os dados acima, de uma pesquisa do instituto Datafolha em 2019, resumem uma das principais questões atuais em torno do feminismo: por que muitas mulheres defendem bandeiras feministas, mas ainda assim rejeitam o rótulo?

Esse, obviamente, não é o único conflito do movimento organizado que surgiu no fim do século 19 em torno da luta pelo direito das mulheres de votar (e de serem votadas) e que hoje abrange uma série de lutas relacionadas à defesa dos direitos das mulheres contra a discriminação e a opressão praticada, na grande maioria das vezes, por homens.

O movimento centenário levou a conquistas fundamentais, como o direito de votar e a redução da desigualdade salarial, mas as ações e declarações contra a dominação ou a opressão masculina foram alvo de tanta resistência ou desinformação ao longo dos anos que a palavra feminista algumas vezes se tornou uma ofensa para algumas mulheres e homens.

E por quê? Há diversos motivos. Em seu livro O Feminismo é para Todos, a escritora e ativista bell hooks cita um dos principais: muita gente pensa, de forma errada, que o feminismo é “anti-homem”. Mas ela explica que, na verdade, o centro do feminismo é ser anti-sexismo (ou anti-machismo), e não ser anti-homem.

Carla Cristina Garcia, no livro Breve História do Feminismo, por sua vez, define o feminismo “como a tomada de consciência das mulheres como coletivo humano, da opressão, dominação e exploração de que foram e são objeto por parte do coletivo de homens no seio do patriarcado sob suas diferentes fases históricas, que as move em busca da liberdade de seu sexo e de todas as transformações da sociedade que sejam necessárias para este fim”.

Costuma-se dizer que o feminismo teve pelo menos três ondas, em geral ligadas a fases de grande mobilização do movimento feminista branco europeu ou americano.

A primeira onda se deu do fim do século 19 até as primeiras décadas do século 20, tendo como principal bandeira o direito de votar e ser votada para as mulheres ao redor do mundo (essa vitória sufragista se daria no Brasil em 1932, por exemplo).

A segunda onda ganha força nos anos 1960, com um movimento de libertação feminina e ligado à ideia de sororidade (união de mulheres com o mesmo fim, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa), tendo em vista a discriminação desigual que atinge mulheres de diferentes classes e etnias.

A terceira onda, diz a filósofa e pesquisadora brasileira Ilze Zirbel, da UFSC, em artigo sobre o tema, costuma ser descrita em torno das disputas, debates internos e fragmentação potencializada pela internet, mais especificamente nas redes sociais, onde experiências são compartilhadas a ponto de ganharem um caráter coletivo.

Há diversas vertentes feministas importantes nos ambientes digitais: feminismo negro, feminismo interseccional (ou pós-moderno), feminismo radical, feminismo liberal/libertário, transfeminismo, feminismo marxista/socialista/materialista e feminismo queer/LGBTQ+.

Ao longo das décadas, as feministas foram alvo de críticas por todos os lados, incluindo das próprias feministas.

Durante a segunda onda, por exemplo, diversas pensadoras feministas (como Angela Davis e Lélia Gonzalez) ganharam proeminência questionando justamente ideias baseadas no ponto de vista das mulheres brancas e mais ricas. Um exemplo: muitas mulheres negras no Brasil, além das atribuições domésticas e maternas, já estavam inseridas no mercado de trabalho há décadas em postos como comerciante informal e empregada doméstica (geralmente sob condições bastante precárias).

“Ser negra e mulher no Brasil, repetimos, é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais baixo nível de opressão”, diz Gonzalez.

Uma das principais críticas feitas ao feminismo é de que parte de suas lutas atuais não atendem às demandas das “mulheres comuns”.

Muitas pensadoras feministas, no entanto, argumentam que hoje o feminismo pretende justamente que todas as mulheres tenham a liberdade e a oportunidade de fazer suas escolhas sobre suas vidas, seja trabalhar dentro de casa ou fora dela, por exemplo.

O neologismo empoderamento, inclusive, é usado como símbolo dessa meta, de empoderar, de garantir a possibilidade de escolha.

Segundo a economista e professora de origem indiana Naila Kabeer, da London School of Economics, ele é “o processo através do qual aqueles/as a quem era negada a capacidade de fazer escolhas estratégicas para sua vida adquirem tal capacidade”, explica a antropóloga e professora brasileira Cecília Sardenberg, da UFBA, em artigo.

Nesse sentido, poder é a capacidade de fazer escolhas (e de ter alternativas) e construir sua própria autonomia ao se ter controle sobre recursos materiais, intelectuais e ideológicos. Mas Sardenberg ressalta que essas mudanças “não acontecem sem ações coletivas” e conscientização das mulheres.

Genocida

Considerado o maior dos crimes, o genocídio é definido como o extermínio em massa de um grupo específico de pessoas, a exemplo dos esforços nazistas para erradicar a população judaica nos anos 1930 e 1940 — mais de 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto, além de outras minorias.

Genocida, portanto, seria aquele que participou desse crime: seja governante, funcionário público ou da sociedade civil. Participar, aliás, inclui o genocídio em si, o conluio para cometê-lo, a incitação direta e pública, a cumplicidade e a tentativa de praticar o crime.

Mas, para além das questões jurídicas, o tema vem se tornando cada vez mais popular no debate político no Brasil. Em 2021, genocídio chegou a ser o termo mais popular do ano no dicionário brasileiro online Dicio, com mais de 4,5 milhões de buscas.

Genocídio também foi citado em pelo menos 1,5 mil discursos no Plenário da Câmara dos Deputados desde 1967. Mas metade dessas citações foi feita a partir de 2017.

Tanto no Congresso quanto nas redes sociais e na imprensa utiliza-se a palavra “genocídio”, por exemplo, para falar de coisas diferentes: os assassinatos de negros ou pobres; a perseguição e morte de indígenas e as mortes decorrentes da pandemia de covid-19 durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente, aliás, foi acusado formalmente de genocídio no Tribunal Penal Internacional (TPI), mas ele nega ter cometido qualquer crime durante a pandemia ou contra indígenas.

Genocídio passou a ser crime nos anos 1950 por causa de uma campanha feita pelo jurista polonês judeu Raphael Lemkin. Ele, que perdeu quase todos os parentes no Holocausto, cunhou o termo combinando a palavra grega genos (raça ou tribo) com o termo em latim cide (matar) e lutou para transformar genocídio em crime previsto na lei.

Deu certo. Segundo uma convenção da ONU, genocídio é um conjunto de atos cometidos com a intenção de destruir, parcial ou totalmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.

Entre eles, assassinato de membros de um grupo, medidas destinadas a impedir os nascimentos dentre desse grupo e a transferência forçada de menores de idade desse grupo atingido para um outro.

É muito difícil determinar o que é genocídio na prática. Alguns especialistas afirmam que a definição é tão engessada que praticamente nenhum dos assassinatos em massa cometidos desde a adoção da convenção seria enquadrado.

Mas há alguns exemplos, sim, de pessoas condenadas por genocídio, entre elas 30 pessoas responsabilizadas pelo assassinato de 800 mil integrantes da minoria étnica tutsi em Ruanda. Além de líderes da Iugoslávia e do Camboja, que já foram julgados e condenados.

No fim das contas, o principal obstáculo de acusadores costuma ser provar nos tribunais a intencionalidade dos crimes.

O principal objeto de debate em torno desse aspecto é o Holodomor (Fome-Terror ou Grande Fome), uma crise generalizada de fome que atingiu a Ucrânia durante o regime comunista soviético liderado por Joseph Stálin. Estima-se que pelo menos 3,3 milhões de pessoas tenham sido mortas.

O pano de fundo da crise era um processo de coletivização que daria ao Estado soviético o controle direto sobre os ricos recursos agrícolas da Ucrânia e lhe permitiria controlar o fornecimento de grãos para exportação. Mas a maioria dos ucranianos rurais resistiu e foi duramente reprimida.

Além disso, a União Soviética passou a requisitar mais grãos do que os agricultores podiam fornecer, confiscou alimentos e fechou as fronteiras da Ucrânia, fazendo com que camponeses fossem impedidos de viajar para obter comida.

A Ucrânia argumenta que houve um genocídio porque Stálin queria submeter os camponeses ucranianos à fome para forçá-los a integrar suas propriedades em fazendas de exploração coletiva.

A Rússia, por outro lado, se opõe ao rótulo de genocídio e afirma que, embora o Holodomor tenha sido uma tragédia, não foi intencional. O governo russo argumenta que outras regiões da União Soviética também sofreram com a fome na época — e isso, de fato, aconteceu.

Além de casos como esse, alguns especialistas consideram que os termos genocídio ou genocida passaram a ser usados de forma exagerada, algo muito parecido ao que ocorreu com a palavra “fascista”.

Michael Ignatieff, ex-diretor do Centro Carr para Políticas de Direitos Humanos da Universidade Harvard, vai além. Para ele, o termo “genocídio” passou a ser usado como uma “validação de todo tipo de vitimização”, incluindo a escravidão, que ele considera uma tragédia infame, mas não um genocídio.

Lavajatista

Definir o termo lavajatismo parece ser tarefa fácil, já que ele obviamente está ligado à Lava Jato, operação que a partir de 2014 causou uma hecatombe na política brasileira ao prender políticos e empresários acusados de corrupção.

Mas, como na política nada é tão simples, o termo acabou adquirindo significados diversos, a depender do posicionamento da pessoa com quem você conversa.

Parte das pessoas usa esse termo para identificar ou classificar quem apoia ou integra a Operação Lava Jato. Mas outra parte usa o termo de forma negativa como crítica a policiais, promotores, juízes, jornalistas e apoiadores ligados a um conjunto de métodos e ideais batizado de “lavajatismo”.

No debate político brasileiro, esses significados vão bem além da investigação em si, envolvendo questões como interpretações da lei brasileira, divergências partidárias e dilemas morais (por exemplo: os fins justificam os meios?).

Tudo começou em 2014, ano em que a Operação Lava Jato teve início após suspeitas de lavagem de dinheiro em uma casa de câmbio localizada em um posto de gasolina em Brasília. A partir dali, a investigação cresceu e conseguiu desvendar um gigantesco esquema de corrupção em torno da Petrobras e de grandes empreiteiras privadas contratadas por governos. Centenas de pessoas foram presas, bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos e a ampla maioria da população continua apoiando a investigação.

Mas ao longo dos anos, o apoio popular à Lava Jato e o poder dos investigadores começou a perder força, tendo como auge o vazamento de conversas privadas entre procuradores responsáveis por investigar e o então juiz federal Sergio Moro (responsável por julgar a investigação). As mensagens revelavam condutas irregulares de ambas as partes, e, ao fim, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que Moro havia sido parcial e anulou condenações do principal alvo lavajatista, o ex-presidente Lula (PT).

“De um lado, (temos) o lavajatismo que só vê na Lava Jato virtudes e não faz autocrítica e, do outro lado, o lavajatismo que só vê na Lava Jato defeitos e não reconhece, nada obstante alguns defeitos, a relevância dos trabalhos que foram levados a efeito”, resumiu o ministro Edson Fachin, relator de processos da Lava Jato no STF, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Mas o que está por trás dos lavajatistas? Pesquisadores veem as mais diversas ligações, desde o neoliberalismo, já que muitos lavajatistas apontam a raiz da corrupção no tamanho do Estado e a solução desse problema numa redução do Estado, até o populismo — pois críticos da operação afirmam que lavatistas se apropriam de palavras e sentimentos da população para consolidar discursos como “cidadão de bem versus bandido” e “todos os políticos são corruptos”.

Deltan Dallagnol, então coordenador da força-tarefa de procuradores em Curitiba, afirma em seu livro A Luta Contra a Corrupção: A Lava Jato e o Futuro de um País Marcado pela Impunidade que havia uma mobilização permanente dos apoiadores lavajatistas porque isso era essencial para garantir, em sua visão, segurança contra a reação de investigados poderosos.

Para estimular essa mobilização, a equipe adotou a estratégia de dividir a Lava Jato em diversas fases e operações de busca e apreensão, considerada “uma boa forma de fazer com que a opinião pública não deixasse de acompanhar o desenvolvimento do caso, mantendo seu apoio à investigação”.

Mas para os críticos, essa estratégia com amplo apoio da mídia brasileira era lawfare. Essa mistura de duas palavras em inglês (law, que significa lei, e warfare, que representa guerra ou conflito armado) é o nome dado a uma espécie de mau uso de leis e procedimentos jurídicos para perseguição política contra adversários.

A divulgação de nomes no contexto da investigação, segundo críticos, os submetia ao escárnio público e à presunção de culpa antes mesmo da sentença. Os membros da força-tarefa da Lava Jato e Moro refutam veementemente qualquer ilegalidade ou perseguição política.

Liberdade de expressão

A liberdade de expressão está sob grave ameaça no mundo, e a forma como vamos moldá-la e defendê-la definirá o futuro das sociedades livres, diz o historiador e professor britânico Timothy Garton Ash, da Universidade de Oxford.

Para Ash, que é um estudioso do tema, as ofensivas contra o que chama de “ar que permite a todas as outras liberdades respirarem” põem em risco a participação democrática dos cidadãos, a internet, a qualidade dos governos, a diversidade, a privacidade, a educação, a liberdade religiosa, o jornalismo, a prosperidade coletiva e a busca pela verdade.

A liberdade de expressão é definida há séculos como o direito de manifestar opiniões e ideias praticamente sem obstáculos. Mas a defesa dela, na maioria dos países democráticos, passa por não violar direitos dos outros nem levar a males evitáveis.

Os problemas começam a surgir quando há discordância sobre quais seriam os limites da liberdade de expressão e quem teria o poder para defini-los.

Na prática, nenhum país democrático trata a liberdade de expressão como um direito ilimitado, acima dos demais e sem consequências. Mas os embates não se limitam às leis. Eles passam também por religião, jornalismo, universidades e tecnologia.

O marco inicial desses embates sobre limites à expressão no Ocidente é o julgamento de um dos fundadores da filosofia ocidental, o grego Sócrates.

Ele foi acusado de introduzir novas divindades, de não reconhecer os deuses de Atenas e de corromper os jovens. Ao ser condenado à morte pelo júri, Sócrates defendeu sua liberdade de expressão sob o argumento de que ficar em silêncio e não refletir sobre a vida a tornaria sem valor ou sentido.

Durante séculos após Sócrates, a liberdade de expressão continuou sendo — quando muito — privilégio de poucos.

A primeira grande popularização da liberdade de expressão ocorre no século 15, quando o alemão Johannes Gutenberg inventa a prensa. Esse equipamento permitiria a impressão de livros em massa e, por extensão, uma crescente difusão de informações e de conhecimento.

Nos séculos seguintes, a liberdade de expressão começa a ser vista e defendida a partir da Europa como um valor fundamental para a política e para a religião.

No século 20, a liberdade de expressão passaria a ser reconhecida como um direito universal pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

Atualmente, os limites à liberdade de expressão nos países democráticos estão previstos em leis e preveem punições a crimes ligados à expressão, como incitação à violência, sedição (motim contra autoridades), difamação, calúnia, blasfêmia, racismo e conspiração.

E poucas décadas atrás, o surgimento da internet levaria à maior transformação — e crise — da liberdade de expressão desde a criação da prensa.

O novo ambiente de disseminação de informação agravou ou criou embates sobre o tema que as leis não conseguem acompanhar. Entre eles, a disseminação de discurso de ódio e notícias falsas, a incitação à violência, os algoritmos enviesados contra determinadas correntes políticas, a chamada cultura do cancelamento, o direito ao esquecimento e o poder das empresas de tecnologia de excluir usuários e conteúdos.

As críticas ao poder das plataformas de redes sociais, por exemplo, ilustram o que especialistas enxergam como certa inversão de papéis entre a esquerda e a direita no antigo debate sobre liberdade de expressão.

Antes, as vozes que lutavam por mais espaço no debate público e menos obstáculos às críticas aos donos do poder eram majoritariamente ligadas à esquerda. Agora, nomes da direita brasileira, por exemplo, dizem ser ilegalmente tolhidos por redes sociais, veículos de comunicação e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em conflitos políticos, a defesa da liberdade de expressão vem sendo cada vez mais usada como arma pela direita e pela extrema direita ao redor do mundo, afirma a historiadora e professora americana Joan Wallach Scott, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Princeton, nos EUA.

Segundo Scott, o objetivo da defesa da liberdade de expressão nesse caso deixou de ser aceitar opiniões diversas, e, sim, confundir e disseminar informações falsas nas disputas com a esquerda sobre temas como feminismo, vacinas, direitos dos homossexuais e currículo das universidades.

Ao provocar repúdio, protestos e às vezes violência, diz Scott, a direita atrai holofotes e se apresenta como vítima de discriminação, cancelamento, discurso politicamente correto e censura. Como resultado, os temas caros à esquerda deixam de ser o foco dos debates.

Por outro lado, o jurista e professor americano Alan Dershowitz, da Universidade Harvard, afirma que a liberdade de expressão enfrenta sua maior ameaça em 200 anos graças à “censura” liderada por progressistas em esferas privadas, como universidades e redes sociais, que a lei não alcança.

Liberal

O que é ser liberal? A resposta depende de quando, onde e para quem a pergunta for feita.

Uma pessoa que se diz liberal pode ser de esquerda, de direita, de centro, democrata, autoritária, progressista, conservadora, petista, bolsonarista, a favor da legalização das drogas ou contra a legalização das drogas, por exemplo.

Mas como isso é possível? Tudo gira em torno das diversas definições do conceito de liberdade e das enormes divergências sobre o que deve ser feito para garanti-la. E é por isso que as pessoas que se dizem liberais (ou que são chamadas de liberais) podem defender tantas coisas diferentes.

As raízes dessas ideias surgiram séculos atrás, com princípios hoje identificados como liberais sendo defendidos na Grécia e China antigas e na Europa do século 16, quando o capitalismo começava a se estabelecer.

Mas foi nos séculos 18 e 19 que o liberalismo se consolidaria na política com um objetivo principal: reduzir ou acabar com os poderes quase ilimitados dos reis e ampliar os direitos individuais.

Desde então, surgiram muitos liberalismos, com muitas ramificações e divergências.

No início do século 20, apareceria uma de suas principais ramificações: o neoliberalismo. Essa corrente defende, entre outras coisas, a redução drástica do tamanho e do papel do Estado em busca do crescimento econômico por meio de mecanismos como livre concorrência e menos regulação.

O neoliberalismo teve seu ápice nas décadas de 1980 e 1990, por meio de líderes como a primeira-ministra britânica Margareth Thatcher.

Atualmente, as ideias liberais mais influentes no debate público brasileiro são aquelas que combinam alguns princípios neoliberais com o conservadorismo nos costumes.

Esta ala do liberalismo é formada por diversos grupos à direita do espectro político, como cristãos evangélicos, defensores da família tradicional e de leis mais duras, grandes empresas e militares anticomunistas.

Na prática, esses liberais mais conservadores defendem que o Estado não pode intervir na esfera pública (ao oferecer ensino público ou cotas em universidades), mas pode na vida privada (ao proibir aborto e consumo de drogas).

Para alguns especialistas, a aproximação de liberais com o conservadorismo ou com o autoritarismo passa também por uma questão de classe social em defesa de seus interesses.

Outra explicação para a aproximação, no caso brasileiro, é a existência de um adversário: a esquerda, mais especificamente o PT.

Especialistas afirmam que, em geral, as pessoas que se apresentam como liberais no Brasil hoje são movidas em geral por questões como antipetismo, defesa do livre mercado e da ideia de meritocracia, defesa do corte de impostos, proteção da família tradicional e redução do tamanho e do papel do Estado.

As principais críticas feitas aos liberais apontam que colocar o mercado no centro das prioridades, desregulamentar a economia e desmantelar os mecanismos do Estado que asseguram o bem-estar da população contribuiu para o aumento da distância entre os mais ricos e os mais pobres em vários países. Segundo essas críticas, a desigualdade social trouxe problemas cada vez maiores para a democracia e para os indivíduos.

Lulista/Petista

Após o fim da ditadura militar, um partido político teve um papel tão central na política brasileira que uma boa parte do eleitorado ainda pode ser dividida entre aqueles que apoiam e os que rejeitam essa agremiação, segundo os cientistas políticos David Samuels, da Universidade de Minnesota, nos EUA, e Cesar Zucco, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Se ao ler o parágrafo anterior você se lembrou do horror que alguns bolsonaristas têm ao PT ou do amor dos eleitores de Lula ao seu grupo político, acertou. Esta agremiação é o Partido dos Trabalhadores.

Tais reações apaixonadas em relação ao partido não são algo novo, e opositores ferrenhos já aparecem desde a sua fundação, em 1980. É dessa época também que começa a surgir o termo petista para se referir aos membros e apoiadores do PT.

Mas ao longo dos anos, a palavra petista virou muito mais do que simplesmente um adjetivo ou substantivo para se referir ao 1,6 milhão de membros do PT (dados de 2022) ou aos milhões de eleitores que apoiam políticos ou propostas do partido.

No fim de 2021, uma pesquisa do instituto Datafolha apontou que 28% dos eleitores brasileiros se identificavam com o PT. Havia uma proporção maior de apoiadores do PT entre jovens, pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos e moradores do Nordeste, por exemplo.

No debate das redes sociais, o termo por vezes é usado como insulto. Multiuso, serve para colocar rótulos e desqualificar adversários em inúmeras situações: se nos anos 1980 e 1990 o uso pejorativo da palavra estava relacionado ao radicalismo político, hoje ele é associado pelos detratores do PT à corrupção.

Naturalmente, a palavra petista também é utilizada pelas pessoas que querem exaltar ou defender sua identidade política.

Há ainda aqueles que, apesar de apoiarem candidatos do PT (como o ex-presidente Lula), não se consideram petistas. Aliás, no Twitter encontra-se com facilidade eleitores que dizem "não ser petistas" apesar de se afirmarem de esquerda.

Parte dessas pessoas passou a ser chamada de lulista, uma gama de eleitores que, segundo especialistas, é bem mais numerosa do que a de petistas.

Mas o que move os petistas? Depende. De forma prática (ou pragmática), Lula e o PT foram adaptando suas propostas consideradas mais radicais e se aproximando de adversários históricos ao longo de nove eleições presidenciais.

Em vídeo sobre o tema, a socióloga e pesquisadora Sabrina Fernandes, da Universidade Livre de Berlim, afirma que “o PT é um partido de esquerda moderada que se adaptou muito bem à ordem, ao poder, e cujo modo de governar, que a gente chama de lulista, foi muito mais focado em promover um crescimento capitalista aliado a políticas de inclusão social do que fazer, no mínimo, algumas reformas importantes, como a reforma agrária. Quem dirá qualquer coisa revolucionária em si”.

Ao longo dos anos, o número de ofensas contra petistas aumentou bastante. Um dos principais termos pejorativos usados é petralha (ou PTralha), que mistura dois termos: petista e os personagens Irmãos Metralha, uma quadrilha de assaltantes atrapalhados de desenhos e quadrinhos da Disney.

Mas petistas, seus advogados e alguns juristas sem ligação formal com o partido afirmam que o PT foi um grande alvo de lawfare. Essa mistura de duas palavras em inglês (law, que significa lei, e warfare, que representa guerra ou conflito armado) é o nome dado a uma espécie de mau uso de leis e procedimentos jurídicos para perseguição política contra adversários.

Na prática, a divulgação de nomes petistas pela mídia no contexto de investigações os submetia ao escárnio público e à presunção de culpa antes mesmo de qualquer sentença ou mesmo do fim das investigações.

Além disso, o próprio Lula obteve uma vitória nesse sentido no STF. A Corte anulou as condenações do ex-presidente ao considerar que Sergio Moro, juiz da Operação Lava Jato, desrespeitou a lei e agiu de forma parcial contra o petista. Moro nega qualquer irregularidade.

Politicamente correto

O chamado “politicamente correto” hoje é criticado por muitos lados da política brasileira, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT).

Mas, afinal, o que é o politicamente correto? Pesquisadores afirmam que o conceito surgiu e se popularizou entre os anos 1970 e os anos 1990 em universidades dos Estados Unidos como um movimento de esquerda em defesa da substituição de expressões, atitudes e percepções socialmente aceitas, mas ofensivas ou ameaçadoras para alguns grupos da sociedade, como mulheres, negros, indígenas, homossexuais e pessoas com deficiência.

Ao longo do século 20, as pessoas passaram a ter mais consciência de que linguagem e comportamento podem contribuir com ofensas e estereótipos, além de reforçar atitudes que promovem a discriminação. Esse movimento ganhou vida própria e se tornou um campo minado para aqueles que se referem a minorias com os termos considerados incorretos.

A principal reação surgiu no campo da direita, o primeiro a conseguir associar um significado negativo à expressão. Assim, o politicamente correto passou a significar para alguns uma forma de censura, de ataque à liberdade de expressão e de um suposto vitimismo.

Muitos críticos traçam paralelos entre a exigência de uma linguagem politicamente correta e os eventos do livro 1984, do escritor britânico George Orwell. Nele, uma ditadura adota uma língua oficial em que as palavras somem de livros, jornais e documentos ao serem proibidas, e as pessoas têm cada vez menos possibilidade de se expressar.

Em contrarreação à ofensiva da direita, muitas minorias passaram a argumentar que a expressão “politicamente correto” virou uma espécie de arma usada para silenciá-las — ou seja, elas não podem mais fazer críticas ou questionamentos porque são acusadas de ser politicamente corretas ou de se vitimizarem, exagerarem, praticarem patrulha ideológica, serem sensíveis demais (“geração floco de neve”) ou reclamonas (“mimizento”).

Especialistas apontam que todo esse embate é parte de uma guerra cultural, nome dado ao processo em que temas morais como legalização do direito ao aborto, do casamento homossexual ou do posse de armas se tornam centrais no debate político, ofuscando outros temas.

No Brasil, o tema do politicamente correto dominou o debate na imprensa em dois momentos da história recente.

Primeiro, em 2004, quando o governo Lula publicou a cartilha Politicamente Correto e Direitos Humanos, com quase 100 termos ou expressões pejorativas acompanhadas de comentários. Mas o material gerou ampla reação negativa, inclusive do próprio Lula, que classificou a cartilha de “um absurdo, uma perda de tempo e um gasto desnecessário de dinheiro".

Seis anos depois, o tema do politicamente correto voltaria à tona: uma batalha judicial contra o livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, acusado de disseminar "preconceitos e estereótipos contra grupos étnico-raciais".

O trio de pesquisadores João Feres Júnior, Leonardo Nascimento, ambos da Uerj, e Zena Eisenberg, da PUC-Rio, apontou que metade dos textos opinativos na imprensa tradicional publicados à época associava o caso ao movimento pelo politicamente correto e parte deles atribuía a responsabilidade pelo debate à linha ideológica do PT — que seria uma espécie de “imposição da ideologia de um grupo de militantes de esquerda autoritária sobre toda a sociedade”.

Hoje, há duas batalhas que costumam ser associadas ao politicamente correto: a linguagem neutra e o cancelamento.

A linguagem neutra, defendida por órgãos como o Parlamento europeu, visa não especificar o gênero de quem fala ou a quem o discurso se refere. Assim, sugere-se trocar expressões como “os políticos” por “a classe política” para evitar que o termo seja associado apenas aos homens.

Na questão da “cultura do cancelamento”, um lado denuncia o que vê como uma nova forma de censura e julgamento público sumário, particularmente nas redes sociais, contra quem adota termos politicamente incorretos. O outro lado rebate afirmando que cancelamento é um rótulo que tenta diminuir críticas e boicotes legítimos contra pessoas com atitudes ofensivas, racistas ou homofóbicas, por exemplo.

No fim, muitos especialistas defendem que todo esse debate tem pouco impacto se a sociedade que criou essas expressões não mudar junto. Ou seja, não adianta trocar uma palavra racista por outra “neutra” se o racismo continuar presente no cotidiano entre as pessoas.

Progressista

“Fazer aborto deve ser um direito da mulher. A mulher deve ter o direito de usar roupa curta sem ser incomodada. Os negros sofrem preconceito no Brasil. A polícia é mais violenta com os negros do que com os brancos. Cotas são uma boa medida para fazer com que os negros entrem na universidade. Dois homens devem poder se beijar na rua sem serem importunados. A escola deveria ensinar a respeitar os gays. Travestis devem poder usar o banheiro feminino. Deveria ser permitido aos adultos fumar maconha.”

Estas são algumas das frases que ilustram as principais questões progressistas no debate público do Brasil de hoje, de acordo com os pesquisadores Esther Solano Gallego (Unifesp), Pablo Ortellado (USP) e Márcio Moretto (USP).

É possível que você já tenha se deparado com uma ou mais dessas ideias em redes sociais ou em discussões sobre política. Mas para entender a origem destas questões e sua influência, é preciso compreender primeiro o que é o progressismo e quem são os progressistas.

De modo geral, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, o termo progressista é usado tanto para se referir a pessoas que têm ideias de esquerda, quanto para classificar militantes que defendem bandeiras ligadas aos movimentos feminista, LGBTQ+, negro, ambientalista ou pró-descriminalização das drogas, entre outros.

Mas nem todo mundo que se considera progressista (ou que é chamado de progressista por adversários) defende todas as ideias listadas acima.

Há, por exemplo, evangélicos progressistas, liberais progressistas, socialistas progressistas e, por que não, até conservadores progressistas, uma corrente que tem afinidades com preceitos da democracia cristã. Por isso, alguns especialistas evitam identificar o progressismo como algo de esquerda ou de direita.

Mas onde e quando surgiram os progressistas? Há quem diga que a oposição entre conservadorismo e progressismo remete, pelo menos, à Grécia Antiga. Mas esse embate ganhou força mesmo nos últimos séculos.

O cientista político e professor Marco Aurélio Nogueira, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), afirma que o conceito de progressista mudou ao longo dos séculos. No século 18, durante o Iluminismo, ser progressista era defender a prevalência da ciência e do indivíduo sobre a fé e as monarquias poderosas. No século 19, o progressismo se associou ao liberalismo democrático (com a defesa da democracia) e ao socialismo (com a defesa da igualdade). Já no século 20, os progressistas se aproximam da ideia de direitos humanos e sociais.

E hoje, no século 21, quem são e o que defendem os progressistas?

Em geral, especialistas afirmam que progressistas, ao contrário dos conservadores, defendem a transformação social por meio da ampliação dos direitos civis, do reconhecimento das identidades e da inclusão social por meio da distribuição da renda (exemplificada por programas como o Bolsa Família). Mas justamente sem recorrer à revolução propriamente dita, como defendem ideologias como o socialismo.

Essa, aliás, é uma das principais críticas feitas a governos progressistas: tentarem conciliar o que já existia com as transformações sociais que eles prometem fazer. Na prática, para esses críticos, isso impediu que mudanças estruturais ocorressem de fato.

Alguns pesquisadores afirmam que as principais causas desse fracasso são essas contradições, os ataques de adversários e a incapacidade de mudar a lógica política, econômica e social dentro do país. O governo Lula (e o fenômeno político conhecido como lulismo) é visto como um grande exemplo dessas contradições do progressismo.

"O PT é um partido de esquerda moderada que se adaptou muito bem à ordem, ao poder, e cujo modo de governar, que a gente chama de lulista, foi muito mais focado em promover crescimento capitalista aliado a políticas de inclusão social do que fazer, no mínimo, algumas reformas importantes, como a reforma agrária. Quem dirá qualquer coisa revolucionária em si", afirma a socióloga e pesquisadora Sabrina Fernandes, da Universidade Livre de Berlim, em vídeo sobre petismo e antipetismo.

Robô

Leia também

O Brasil está entre os quatro países do mundo com mais usuários no Facebook, Twitter, WhatsApp e YouTube. Esses ambientes são terrenos férteis para “robôs” e “tios (ou tias) do zap”, duas figuras movidas basicamente pela mesma coisa: espalhar informações e influenciar pessoas.

Mas o que essas duas expressões significam?

Tio ou tia do zap é o termo pejorativo usado para descrever pessoas mais velhas que atuam não de forma automatizada, mas, sim, orgânica na disseminação de notícias, vídeos, memes etc. Isso ocorre principalmente no WhatsApp com informações políticas, parte delas falsas.

Há três pontos importantes na atuação de pessoas reais como vetor de espalhamento de desinformação: rede de confiança, viés de confirmação e hábitos de uso de redes sociais. Na prática, em geral essas informações se espalham entre grupos que têm ideias e opiniões parecidas, e laços que ajudam a conferir credibilidade a muitas informações falsas.

Por outro lado, há vários tipos e conceitos de robôs (ou bots, na abreviação da palavra em inglês robots). Em geral, esse é o nome dado para ferramentas digitais que automatizam ações. É possível, por exemplo, criar um robô para xingar ou curtir automaticamente todas as mensagens com o nome de Lula ou de Bolsonaro no Twitter. Ou criar um robô para avisar no celular sempre que for chover no dia seguinte.

O Brasil é o terceiro país do mundo com mais bots na internet, segundo os dados mais recentes da empresa de segurança Symantec. Há diversos usos e graus de automatização, numa mistura de pessoas reais, ferramentas digitais e perfis falsos.

Um estudo de pesquisadores da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (DAPP-FGV) analisou, entre outros pontos, a interferência de contas automatizadas no debate eleitoral brasileiro em 2014 e 2018, mais especificamente no Twitter.

De acordo com os pesquisadores, “os dados analisados evidenciam o uso de robôs tanto para expandir o alcance de quanto para fortalecer fluxos de desinformação”. Por isso, afirma o artigo, autoridades do Brasil precisam coibir essas interferências de “ambos os lados do espectro político”.

Esse fenômeno não ocorre só no Brasil. Os pesquisadores Samantha Bradshaw e Philip Howard, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirmam haver evidências de campanhas organizadas de manipulação de redes sociais realizadas em 70 países, incluindo o Brasil.

Eles falam em tropas cibernéticas compostas, por exemplo, por membros de governos ou partidos políticos designados para manipular a opinião pública online — além de cidadãos, influenciadores e empresas privadas contratadas.

Bradshaw e Howard identificaram em 2019 cinco tipos de estratégias adotadas por esses exércitos cibernéticos no Brasil, que usam robôs, pessoas reais e contas ciborgues (perfis que misturam conteúdo feito por pessoas reais e conteúdo feito ou espalhado por robôs):

- Disseminação de propaganda partidária ou pró-governo;

- Ataques a oposicionistas;

- Táticas de distração para abafar críticas a temas importantes;

- Incentivo à polarização;

- Supressão à participação nas redes por meio de assédio ou ataques pessoais.

Mas qual é o poder de fato do uso dessas estratégias? Pesquisadores costumam concordar que essas práticas interferem na política ao redor do mundo, mas não há consenso se de fato robôs e outras táticas digitais têm poder a ponto de mudar o resultado eleitoral.

Ou seja, uns dizem que Donald Trump ou Jair Bolsonaro não teriam sido eleitos presidentes sem essas ferramentas. Mas outros argumentam que essas ferramentas têm efeito limitado em contextos bastante complexos, em que campanhas eleitorais bem sucedidas e indicadores econômicos positivos ou negativos, por exemplo, têm um peso muito maior nas escolhas dos eleitores.

Tio do Zap

Leia também

O Brasil está entre os quatro países do mundo com mais usuários no Facebook, Twitter, WhatsApp e YouTube. Esses ambientes são terrenos férteis para “robôs” e “tios (ou tias) do zap”, duas figuras movidas basicamente pela mesma coisa: espalhar informações e influenciar pessoas.

Mas o que essas duas expressões significam?

Tio ou tia do zap é o termo pejorativo usado para descrever pessoas mais velhas que atuam não de forma automatizada, mas, sim, orgânica na disseminação de notícias, vídeos, memes etc. Isso ocorre principalmente no WhatsApp com informações políticas, parte delas falsas.

Há três pontos importantes na atuação de pessoas reais como vetor de espalhamento de desinformação: rede de confiança, viés de confirmação e hábitos de uso de redes sociais. Na prática, em geral essas informações se espalham entre grupos que têm ideias e opiniões parecidas, e laços que ajudam a conferir credibilidade a muitas informações falsas.

Por outro lado, há vários tipos e conceitos de robôs (ou bots, na abreviação da palavra em inglês robots). Em geral, esse é o nome dado para ferramentas digitais que automatizam ações. É possível, por exemplo, criar um robô para xingar ou curtir automaticamente todas as mensagens com o nome de Lula ou de Bolsonaro no Twitter. Ou criar um robô para avisar no celular sempre que for chover no dia seguinte.

O Brasil é o terceiro país do mundo com mais bots na internet, segundo os dados mais recentes da empresa de segurança Symantec. Há diversos usos e graus de automatização, numa mistura de pessoas reais, ferramentas digitais e perfis falsos.

Um estudo de pesquisadores da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (DAPP-FGV) analisou, entre outros pontos, a interferência de contas automatizadas no debate eleitoral brasileiro em 2014 e 2018, mais especificamente no Twitter.

De acordo com os pesquisadores, “os dados analisados evidenciam o uso de robôs tanto para expandir o alcance de quanto para fortalecer fluxos de desinformação”. Por isso, afirma o artigo, autoridades do Brasil precisam coibir essas interferências de “ambos os lados do espectro político”.

Esse fenômeno não ocorre só no Brasil. Os pesquisadores Samantha Bradshaw e Philip Howard, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirmam haver evidências de campanhas organizadas de manipulação de redes sociais realizadas em 70 países, incluindo o Brasil.

Eles falam em tropas cibernéticas compostas, por exemplo, por membros de governos ou partidos políticos designados para manipular a opinião pública online — além de cidadãos, influenciadores e empresas privadas contratadas.

Bradshaw e Howard identificaram em 2019 cinco tipos de estratégias adotadas por esses exércitos cibernéticos no Brasil, que usam robôs, pessoas reais e contas ciborgues (perfis que misturam conteúdo feito por pessoas reais e conteúdo feito ou espalhado por robôs):

- Disseminação de propaganda partidária ou pró-governo;

- Ataques a oposicionistas;

- Táticas de distração para abafar críticas a temas importantes;

- Incentivo à polarização;

- Supressão à participação nas redes por meio de assédio ou ataques pessoais.

Mas qual é o poder de fato do uso dessas estratégias? Pesquisadores costumam concordar que essas práticas interferem na política ao redor do mundo, mas não há consenso se de fato robôs e outras táticas digitais têm poder a ponto de mudar o resultado eleitoral.

Ou seja, uns dizem que Donald Trump ou Jair Bolsonaro não teriam sido eleitos presidentes sem essas ferramentas. Mas outros argumentam que essas ferramentas têm efeito limitado em contextos bastante complexos, em que campanhas eleitorais bem sucedidas e indicadores econômicos positivos ou negativos, por exemplo, têm um peso muito maior nas escolhas dos eleitores.

Terceira via

Expressões como terceira via, “nem de esquerda, nem de direita”, “de centro”, isento ou “isentão” ganharam popularidade nas eleições de 2022, principalmente na mídia e nas redes sociais, para tentar definir eleitores e candidatos que não integram as principais forças políticas atuais: petistas/lulistas e bolsonaristas.

Especialistas estimam que esse segmento reúna de 25% a 33% do eleitorado — até 50 milhões de pessoas. Mas o instituto Datafolha apontou em setembro de 2022 que apenas 6% dos eleitores (9 milhões) não votariam de jeito nenhum nos dois principais candidatos.

Ou seja, muitos podem não ter Lula ou Bolsonaro como primeira opção, mas poucos rejeitam completamente os dois ao mesmo tempo. Na disputa presidencial, nenhum candidato chegou a ameaçar a liderança de Lula e a vice-liderança de Bolsonaro até agora. Ciro Gomes (PDT), o mais bem-posicionado da terceira via, por exemplo, jamais passou de 10% das intenções de voto nos levantamentos dos principais institutos de pesquisa.

Por isso, inclusive, uma das principais críticas à ideia de “terceira via” é a de que esses candidatos têm um espaço na imprensa muito maior do que a sua quantidade de eleitores.

Mas a expressão “terceira via” não surgiu agora. Ela ganhou o mundo em 1998 com as ideias do sociólogo Anthony Giddens, que criticava o excesso de paternalismo e de estatismo nas políticas da esquerda e o excesso de responsabilização pessoal dos indivíduos pela direita.

Na prática, essas ideias defendidas por Giddens incluíam, por exemplo, enfatizar veementemente que cabe aos cidadãos procurarem emprego, sob ameaça de perda de benefícios, mas também defender que o Estado amplie esses benefícios sociais.

A expressão “terceira via” entrou na moda na virada do milênio, mas a defesa dela é recorrente na política como um meio termo entre as diferentes vertentes do capitalismo e do socialismo.

No Reino Unido, ela deu inéditas três vitórias consecutivas ao partido Trabalhista, liderado por Tony Blair. O país cresceu e viu a expansão da renda média e de programas sociais.

Mas também foi alvo de várias críticas, inclusive dos próprios trabalhistas. Muitos acusam Blair de abraçar o neoliberalismo e se afastar das verdadeiras necessidades dos trabalhadores britânicos, por não ter reduzido significativamente a desigualdade nem promovido mudanças estruturais.

Para o libertário Lew Rockwell, fundador do Instituto Ludwig von Mises nos Estados Unidos, a terceira via ressurge de quatro em quatro anos nas eleições e na prática representa mais impostos, mais assistencialismo, mais privilégios e mais regulações.

No Brasil, a ideia de terceira via inclui políticos de perfis bastante diferentes, como o ex-governador Ciro Gomes (PDT), a senadora Simone Tebet (MDB-MS), a senadora Soraya Thronicke (UB-MS), o governador ACM Neto (UB-BA) e o ex-governador Eduardo Leite (PSDB-RS).

Ou seja, no caso brasileiro, não há exatamente uma ideologia ou um conjunto de propostas organizado de centro ou no meio do caminho entre petistas e bolsonaristas. Na prática, a expressão terceira via se tornou um termo genérico para candidaturas alternativas às duas favoritas na eleição presidencial.

Mas há diversos obstáculos para elas decolarem. Isso porque, em geral, eleições que envolvem presidentes tentando se reeleger costumam ter caráter plebiscitário. Ou seja, os eleitores vão às urnas para responder sim ou não à seguinte pergunta: o presidente atual merece ou não merece ficar mais quatro anos no poder?

Além disso, as eleições brasileiras têm uma tradição de se concentrar em dois candidatos, um fenômeno parecido com a chamada Lei de Duverger, referência a um conceito cientista político francês Maurice Duverger e sua obra clássica Partidos Políticos, de 1951.

“Em sistemas eleitorais majoritários, em que o ganhador leva tudo, você tende a ter por parte dos próprios eleitores uma priorização daqueles candidatos que têm mais chance de receber o seu voto. Por isso que os sistemas acabam se tornando bipartidários, porque o eleitor que preferia um terceiro ou um quarto partido sabe que esse partido não tem chance e corre para o primeiro ou para o segundo”, explica o cientista político e professor Cláudio Couto (FGV).

Por essa razão, alguns analistas políticos afirmam que o caminho eleitoral para os candidatos alternativos não está na terceira via, mas na segunda. Ou seja, o candidato que quer chegar ao segundo turno precisaria ocupar o espaço de Lula na esquerda e no centro ou conquistar o lugar de Bolsonaro na direita e no centro. Não seria possível ser um “meio do caminho”, ocupando espaços na esquerda, no centro e na direita.

As Estranhas Origens das Guerras Culturais

As Estranhas Origens das Guerras Culturais

O filme que pôs evangélicos e feministas em pé de guerra sobre aborto nos EUA

O filme que pôs evangélicos e feministas em pé de guerra sobre aborto nos EUA

Brasil Partido: 'Bolsonaro tirou machismo do meu marido do armário'

Brasil Partido: 'Bolsonaro tirou machismo do meu marido do armário'